成功する組織に必須の『心理的安全性』とは?その構築方法とメリット

2025-05-06

職場のコミュニケーション改善するリーダーシップ7選【後編】

2025-07-08「なぜ私の意図が正しく伝わらないのだろう」

「チーム内でもっとオープンな対話ができないだろうか」

「部署間の連携がスムーズにいかず、仕事の効率が落ちている」

会社やチームを率いる際に、メンバー間のコミュニケーションがうまくいかず、このような悩みを抱えたことはありませんか?

実はリーダーや管理職の方が、職場コミュニケーションの課題に直面することは少なくありません。現代の職場では、価値観の多様化や働き方の変化、デジタル化の進展によって、コミュニケーションの障壁が複雑化しています。この障壁は、単なる「話し方」や「聞き方」の問題ではありません。組織全体のパフォーマンスや従業員のウェルビーイングにまで大きな影響を及ぼす、重大な課題です。

職場のコミュニケーション不全は、次のような深刻な問題を引き起こします。

- 業務効率の低下(生産性が最大30%減少)

- 従業員のエンゲージメント低下

- メンタルヘルス問題の増加

- イノベーションの停滞

- 優秀な人材の流出

参考:リクルートマネジメントソリューションズの調査

しかし、効果的なリーダーシップを実践すれば、これらの問題を改善して、職場の人間関係に根本的な変化をもたらすことができます。

この記事では、職場コミュニケーションの主な障壁について解説し、それらを乗り越えるための方法として、リーダーに必須のスキルや実践的なアクションプランをご紹介します。

この記事でわかること

- コミュニケーション障壁の根本原因を理解できる

- 効果的なリーダーシップの実践方法を習得できる

- 多様な特性を持つメンバーとの効果的な対話法を学べる

- 明日から実践できる具体的なアクションプランを得られる

- チームの生産性と心理的安全性を高める方法を知ることができる

この記事で解説する内容

- 効果的なリーダーシップの基本概念と従来型リーダーシップとの違い

- 職場コミュニケーションを阻む7つの障壁とその影響

- コミュニケーション障壁を打破するための7つの実践スキル

- 発達特性の多様性を活かすリーダーシップの実践方法

- 具体的なケーススタディと成功事例

- リーダーシップスキル向上のための実践ステップ

この記事を書いた人

公認心理師・ブレインジムインストラクターの吉尾 香奈子が執筆・監修。

元小中学校教員として10年間で1000人以上の子どもを指導。現在は教育委員会巡回相談員、心理検査員、子どもの発達に関するNPO副代表理事などを務める。教育・心理・経営の専門知識と現場経験に基づき、理論と実践のバランスを重視。心理学や海外の教育メソッドなどの専門知識を、今日から教育現場で使える知識として提供。「学び方」「働き方」「生き方」の多様性を尊重し、一人ひとりが輝ける社会を目指している。

私が教育現場でリーダーとして働いていた頃、チーム内の意見対立や情報共有の不足に悩まされていました。特に、異なる価値観を持つ同僚との連携がうまくいかず、組織全体の雰囲気が悪化していました。

しかし、ある研修で「心理的安全性」という概念に出会って、職場でのコミュニケーションを見直した結果、チームの雰囲気は劇的に変わりました。以前は沈黙が多かった会議が活発な意見交換の場に変わり、新しいプロジェクトが次々と生まれるようになったのです。

この経験から、コミュニケーションの障壁を打破するリーダーシップの力を実感しました。

この記事では、そうした実践知をお伝えしていきます。

効果的なリーダーシップとは?

従来型リーダーシップとの違い

かつてのリーダーシップといえば、「強いリーダー」が指示命令を下し、部下がそれに従うというトップダウン型のモデルが主流でした。しかし、現代の複雑で変化の激しいビジネス環境では、このアプローチだけでは不十分です。

現代の効果的なリーダーシップは、以下のような特徴を持ちます。

| 従来型リーダーシップ | 現代の効果的なリーダーシップ |

|---|---|

| 命令とコマンドの種類 | 支援・育成型 |

| 権威に基づく | 信頼関係に基づく |

| 一方向のコミュニケーション | 双方向のコミュニケーション |

| 均一化された対応 | 個々に最適化された対応 |

| 短期的な成果重視 | 長期的な成長と持続可能性 |

| リーダーが全ての答えを持つ | チーム全体の知恵を活用する |

従来型リーダーシップでは「指示・命令型」のコミュニケーションが基本でしたが、現代のリーダーシップでは「支援・育成型」のアプローチが求められます。これはただ優しく接するということではなく、メンバーの成長や自律性を重視し、適切な挑戦機会と必要なサポートを提供することを意味します。

また、権威に頼るのではなく、信頼関係を基盤とすることで、メンバーは安心して意見を言えるようになります。その結果、双方向のコミュニケーションが生まれ、チーム全体の知恵を活かした効果的な課題解決が可能になります。

invenio社の研究によると、信頼関係に基づくリーダーシップを実践する組織では、イノベーション率が約23%高く、従業員の定着率も17%向上するという結果が出ています。

現代のリーダーに求められる資質

現代のリーダーに求められる主な資質について、より詳しく見ていきましょう。

1. 感情的知性(EQ):自己の感情を理解・管理し、他者の感情に共感する能力は、リーダーシップの基盤となります。感情的知性が高いリーダーは、チームメンバーの感情や状態を適切に察知し、適切な対応ができます。例えば、メンバーが不安を感じているときには安心感を与え、モチベーションが低下しているときには適切な刺激を与えることができるのです。

2. 適応力:近年、ビジネス環境が変化するスピードは加速し、不確実性が増しています。そのため、変化に対応するための柔軟性や、予測が困難な状況でも方向性を示す能力が、より重要視されるようになりました。状況に応じて冷静に判断し、臨機応変に計画を修正するといった適応力は、リーダーにとって不可欠です。

3. オーセンティシティ(真正性):自分の価値観に基づき、一貫した行動をとることで、メンバーからの信頼を得られます。言行一致のリーダーは、困難な状況でもチームの求心力となります。また、自分の弱みや失敗も適切に共有することで、人間味のあるリーダーシップを実現できます。

4. コミュニケーション能力:情報を明確に伝え、効果的に対話する力は、ビジョンを実現するために不可欠です。積極的な傾聴や適切な質問によって、メンバーの潜在能力を引き出すことができます。

5. 包摂力:多様な意見や背景を持つ人たちを尊重し、その力を引き出す能力は、多様化が進むビジネス環境で特に重要になっています。異なる視点や考え方を組織の強みに変換できるリーダーが求められています。

6. 戦略的思考力:大局的な視点で考え、未来を見据えた判断ができることは、チームを正しい方向に導くために重要です。目先の課題だけでなく、組織の長期的なビジョンを考慮した意思決定ができるリーダーが組織の持続的な成長を実現します。

これらの資質は生まれつきのものではなく、意識的な努力と実践によって育成することができます。

リーダーシップとマネジメントの違い

リーダーシップとマネジメントは密接に関連していますが、異なる概念です。

| マネジメント | リーダーシップ |

|---|---|

| 計画と予算管理 | ビジョンと方向性の提示 |

| 組織化と人員配置 | 人々の動機づけと鼓舞 |

| 問題解決と統制 | 変革の推進と革新 |

| 既存システムの維持 | 新しい可能性の創造 |

| 「どう」と「いつ」を重視 | 「何を」と「なぜ」を重視 |

マネジメントは主に「計画と予算管理」に焦点を当て、限られたリソースを最適に配分し、効率的に目標を達成することを目指します。例えば、四半期の売上目標達成のために、具体的な販売計画を策定し、進捗をモニタリングするプロセスがこれに当たります。

一方、リーダーシップは「ビジョンと方向性の提示」を重視し、組織やチームが向かうべき未来の姿を描き、それに向かって人々を鼓舞します。例えば、新たな市場開拓の必要性を説き、チームメンバーに変化への挑戦を促すことがこれに該当します。

リーダーシップとマネジメントスキルを状況に応じて使い分けることで、より良い影響を与えることができます。特に、チーム内のコミュニケーション障壁を打破するためには、単なる業務管理を超えた、人間関係の構築と信頼の醸成が不可欠です。

私は長年、教育現場でリーダーシップとマネジメントの両立に取り組んできましたが、その難しさを痛感しています。特に、厳格な学校システムの中で、革新的な教育アプローチを導入する際には、マネジメント(既存の制度や規則への対応)とリーダーシップ(教育の本質的な価値の追求)の間で葛藤することが多々ありました。

例えば、新しい教育プログラムを導入するとき、予算や時間管理という「マネジメント」面と、教師たちの意識改革という「リーダーシップ」面の両方に注力する必要がありました。私が学んだのは、マネジメントの基盤がしっかりしていれば、リーダーシップを発揮する余裕が生まれるということです。反対に、日々の業務管理が混乱していると、ビジョンを語る説得力も失われてしまいます。

職場コミュニケーションを阻む7つの障壁

効果的なリーダーシップを発揮するには、まず職場で発生しているコミュニケーション障壁を正確に把握する必要があります。ここでは、最も一般的な7つの障壁を解説します。

心理的障壁:不信感や恐れ

職場における最も根本的なコミュニケーション障壁は心理的なものです。心理的障壁は目に見えないため見過ごされがちですが、その影響は非常に大きいものです。

失敗への恐れは、特に評価や成果を重視する組織文化の中で顕著になります。「間違ったことを言うと評価が下がる」という不安から、多くの社員が自分の考えや懸念を口にすることをためらいます。これは特に新しいアイデアやイノベーションの芽を摘んでしまう危険性があります。

拒絶への恐れは、過去に自分の意見が軽視された経験から生じることが多く、「意見が受け入れられない」という懸念から発言を控える要因となります。これにより、多様な視点からの問題解決が困難になります。

不信感は、過去の経験からくる「正直に話しても無駄」という諦めの気持ちから生まれます。上層部が社員の声に耳を傾けず、意見が実際のアクションにつながらない組織では、この不信感が根強いものとなります。

エイミー・エドモンドソン教授の研究によれば、これらの心理的障壁が存在すると、チームメンバーは本音を話さず、重要な情報を共有しなくなり、組織全体のパフォーマンスが低下します。

組織的障壁:縦割り構造と情報の分断

多くの組織では、部門や階層による分断が情報の流れを妨げています。

部署間の情報共有プロセスの欠如は、組織全体の効率性を著しく低下させます。例えば、営業部門と製品開発部門が顧客のフィードバックを共有する仕組みがなければ、市場ニーズに合った製品開発が困難になります。また、情報共有の場があったとしても、形骸化していたり、適切なタイミングで行われていなかったりする場合も多いです。

「サイロ化」による組織の分断は、各部署が独自の目標や評価基準を持ち、部署の垣根を超えた協力関係を築きにくい状況を生み出します。例えば、コスト削減を目標とする財務部門と顧客満足度向上を目指すサービス部門の間で、リソース配分をめぐる対立が生じることがあります。

報告ラインの複雑さによる情報の歪曲や遅延は、階層の多い組織ほど顕著です。情報が伝達される過程で、各階層の解釈や優先順位によって内容が変化したり、重要な詳細が省略されたりすることで、最終的に全く異なるメッセージとなってしまうことがあります。また、決裁プロセスが複雑であるほど、意思決定に時間がかかり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなります。

特に日本企業では、職位による格差が大きく、情報が上から下へと一方向に流れる傾向があります。このような構造では、現場の重要な情報や問題が上層部に届きにくくなります。

コミュニケーションスタイルの不一致

人によってコミュニケーションスタイルは大きく異なり、この違いがコミュニケーション障壁となる場合があります。主な違いについて詳しく見てみましょう。

直接的と間接的のスタイルの違いは、特に多文化チームで顕著です。率直に意見を述べることを好む人と、遠回しに伝えることを好む人では、同じメッセージでも受け取り方が大きく異なります。例えば、直接的なスタイルの人が「この企画は問題がある」と言った場合、間接的なスタイルの人は必要以上に批判されたと感じるかもしれません。逆に、間接的なスタイルの人が「もう少し検討が必要かもしれません」と言った場合、直接的なスタイルの人には問題の深刻さが伝わらないこともあります。

詳細志向と概略志向の違いは、情報の伝え方や受け取り方に影響します。細部を重視する人は詳細な情報や手順を求める傾向がありますが、全体像を重視する人はそうした詳細を「雑音」と感じることがあります。例えば、プロジェクト計画において、詳細志向の人は具体的なタイムラインやリソース配分を求めますが、概略志向の人は大枠のビジョンや方向性を優先します。この違いを理解せずにコミュニケーションを取ると、一方は「重要な詳細が欠けている」と感じ、もう一方は「細かすぎて本質が見えない」と感じるでしょう。

感情表現と論理重視のスタイルの違いも、誤解の原因となります。感情を交えて話す人は個人的な経験や感じたことを重視しますが、事実・論理を重視する人はデータや客観的な情報を優先します。例えば、新しいシステム導入の議論で、感情表現型の人が「このシステムは使いにくく、チームのモチベーションを下げる」と伝えても、論理重視型の人は「具体的にどの機能がどう非効率なのか」というデータを求めるでしょう。

これらのスタイルの違いを理解せずにコミュニケーションを行うと、誤解や摩擦が生じやすくなります。

権力格差による意見抑制

職場では権力関係が常に存在し、これがコミュニケーションに大きな影響を与えます。特に階層構造が明確な組織では、この問題が顕著になります。

上司の前で本音を言えない雰囲気は、多くの日本企業で見られる現象です。権力を持つ人物に対して反対意見を述べることは、キャリアにネガティブな影響を及ぼすと恐れるため、部下は問題点を指摘せず、同意するふりをしてしまいます。このため、重要な課題や改善点が見過ごされ、組織の意思決定の質が低下することがあります。

「空気を読む」ことの過度な重視は、日本文化に特有の現象でもあります。会議で誰も異論を唱えない状況や、すでに多数が賛同している案に反対しにくい雰囲気が生まれます。これにより、多様な視点からの検証が行われず、グループシンキング(集団浅慮)に陥る危険性があります。

反対意見や批判的な視点の抑圧は、特に年功序列や強い上下関係がある組織で顕著です。「若手は経験を積んでから意見すべき」「専門家の判断に素人が口を出すべきでない」といった暗黙の規範が、重要な気づきや革新的なアイデアの芽を摘んでしまいます。

経済産業省の調査によれば、日本の組織では約68%の従業員が「上司に対して正直な意見を言うことが難しい」と感じています。この状況は、組織の革新性や問題解決能力の低下に直結する重大な課題です。

デジタルコミュニケーションの落とし穴

テレワークやリモートワークの拡大により、デジタルコミュニケーションが増加していますが、以下のような問題が生じています。

非言語情報(表情や声のトーンなど)の欠如は、テキストベースのコミュニケーション(メール、チャット)で特に顕著です。研究によれば、対面コミュニケーションでは言語情報は全体の7%に過ぎず、残りは声のトーン(38%)や表情・姿勢などの視覚情報(55%)が占めています。この非言語情報が欠如すると、冗談や皮肉、感情的なニュアンスが伝わりにくくなり、誤解を招くことがあります。

メッセージの解釈の幅の広がりは、特に簡潔なテキストメッセージで問題になります。例えば「了解」や「検討します」といった短いメッセージは、受け手によって「喜んで引き受ける」とも「気が乗らないが仕方なく」とも解釈できます。これにより、意図せぬ誤解や関係性の悪化を招くことがあります。

「常時接続」によるストレスと集中力の低下は、テレワーク環境で深刻化しています。勤務時間外のメッセージやオンライン会議の増加により、「仕事モード」と「プライベートモード」の境界が曖昧になり、常に仕事のことを考えざるを得ない状況が生まれています。これは集中力の低下やバーンアウト(燃え尽き症候群)のリスクを高める要因になっています。

コミュニケーションツールの使い分けの難しさも課題です。メール、チャット、ビデオ会議、社内SNSなど、多様なツールが存在する中で、どの情報をどのツールで共有すべきかの判断が難しくなっています。重要な情報が適切なツールで共有されず、必要な人に届かないという問題が発生しています。

多様性への理解不足

職場の多様化が進む中、異なる背景・価値観・特性を持つ人々とのコミュニケーションには独自の課題があります。それぞれの課題について詳しく見ていきましょう。

文化的背景や価値観の違いによる誤解は、グローバル化が進む職場で特に顕著です。例えば、集団主義的文化と個人主義的文化では、意思決定プロセスや責任の考え方に大きな違いがあります。また、直接的なフィードバックを好む文化と間接的なアプローチを好む文化では、同じ「改善の提案」が全く異なる受け取られ方をします。これらの違いを理解せずにコミュニケーションを取ると、意図せぬ衝突や誤解を生むことがあります。

世代間のコミュニケーションギャップも重要な課題です。デジタルネイティブ世代とそれ以前の世代では、情報収集の方法、テクノロジーへの態度、仕事に対する価値観が大きく異なります。例えば、若い世代は即時のフィードバックやフラットな組織構造を好む傾向がある一方、年配の世代はより体系的で階層的なコミュニケーションに慣れていることが多いです。こうした違いを考慮せずに一律のコミュニケーションスタイルを押し付けると、世代間の断絶が生じます。

性別による認識や期待値の差異は、しばしば見過ごされがちです。例えば、同じ「自己主張」が男性には「リーダーシップ」として評価される一方、女性には「攻撃的」と見なされることがあります。また、感情表現についても、女性にはより共感的であることが期待される一方、男性には感情を抑制することが求められる傾向があります。これらのバイアスが、公平なコミュニケーションや評価を阻害することがあります。

発達特性の多様性への理解不足は、増加するニューロダイバーシティ(神経多様性)への対応において課題となっています。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などの特性を持つ人々は、情報処理や社会的相互作用において独自のスタイルを持っています。これらの特性を理解せず、「標準的」なコミュニケーション方法を前提とした環境では、彼らの能力を十分に発揮できない状況が生まれます。

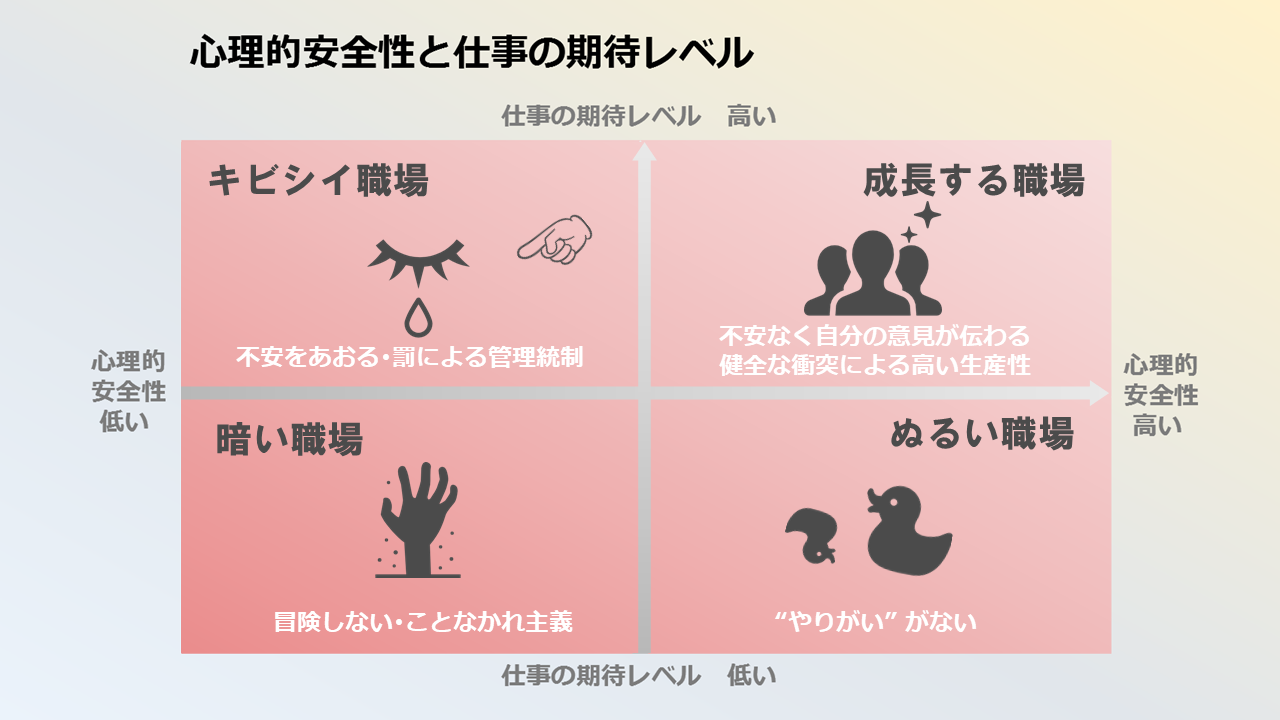

心理的安全性の欠如

心理的安全性とは、「チーム内で自分の意見や考えを安心して表明できる状態」のことです。こうした状態が確保されていない職場では、次のような問題が起こるリスクが高まります。

新しいアイデアの提案が減少する理由は、「間違ったアイデアを出すと評価が下がる」という恐れが根底にあります。特に失敗に対する許容度が低い組織文化では、メンバーは「無難な」提案に終始し、革新的なアイデアが出にくくなります。これは長期的に組織の競争力を低下させる原因となります。

問題の早期発見・解決が困難になるのは、メンバーが問題を指摘することのリスクを恐れるためです。例えば、プロジェクトの遅延リスクに気づいても、「悪い知らせの伝達者」になることを避けるため、問題が深刻化するまで報告されないことがあります。これにより、初期段階で簡単に解決できた問題が、大きな危機に発展することがあります。

チーム内の学習と成長が停滞するのは、失敗やミスから学ぶ機会が減るためです。心理的安全性が低い環境では、失敗を隠したり、責任転嫁したりする傾向が強まります。その結果、同じミスが繰り返され、組織全体の成長が阻害されます。

対人関係のストレスの増加は、常に「正しく」あらねばならないというプレッシャーから生じます。自分の弱みや不確かさを表現できない環境では、メンバーは常に「仮面」をかぶった状態で働くことになり、精神的な疲労が蓄積していきます。これは長期的には離職率の上昇やメンタルヘルス問題の増加につながります。

Googleの「プロジェクト・アリストテレス」の研究結果によると、成功するチームの最も重要な要素は心理的安全性であることが明らかになっています。この研究では、心理的安全性が高いチームは、イノベーション創出、問題解決、学習能力において、他のチームを大きく上回ることが示されました。

私が小学校教員だった頃、ある学年チームで経験したのは、まさに心理的安全性の欠如による弊害でした。ベテラン教員が強い発言力を持つ環境で、若手教員の革新的な指導方法の提案はほとんど取り上げられず、「前例踏襲」が暗黙のルールとなっていました。その結果、子どもたちの多様なニーズに対応できず、学級間の教育格差が広がっていきました。

転機となったのは、私が学年主任になった時です。まず「失敗を共有する時間」を設け、私自身の授業の失敗談から話し始めました。また、新しいアイデアには必ず「試してみる価値がある」と肯定的なフィードバックを返すよう心がけました。半年後には、以前は黙っていた若手教員からも積極的に提案が出るようになり、学年全体の授業の質が向上。結果的に、児童の学力向上だけでなく、教員のモチベーションと創造性も高まりました。

障壁を打破するリーダーシップの7つの実践スキル

コミュニケーション障壁を打破するためには、リーダーが実践すべき具体的なスキルがあります。以下に7つの実践スキルとその活用法を紹介します。

共感的傾聴力を磨く

共感的傾聴とは、相手の言葉だけでなく、その背後にある感情や価値観を理解しようとする姿勢です。これは単に「話を聞く」という受動的な行為ではなく、相手の内面に積極的に寄り添う能動的なプロセスです。

実践ポイント

- 話を遮らず、最後まで聴く – 相手の話の途中で自分の意見や解決策を提案せず、完全に話し終えるまで待ちます。これにより、相手は「自分の話は価値がある」と感じることができます。

- アイコンタクトを保ち、相手に集中する – スマートフォンやパソコンから意識的に離れ、相手に全身の注意を向けます。これは「あなたの話に価値を置いている」という無言のメッセージになります。

- 「それで?」「なるほど」など、相手の話を促す言葉を使う – 適切なタイミングでの相槌や促しの言葉は、相手に「もっと話してほしい」という意思表示になります。特に「それで?」という質問は、相手がさらに詳しく話す余地を与えます。

- 言葉を反復し、理解を確認する(「つまり、〜ということですね?」) – これは「アクティブリスニング」と呼ばれる技術で、相手の言葉を自分なりに要約して確認することで、誤解を減らし、相手の考えを正確に把握することができます。

- 相手の感情に名前をつける(「それは「がっかりでしたね」) – 感情のラベリングは、相手の感情を認識し、尊重していることを示します。相手自身が明確に表現できていない感情を言語化することで、より深い理解と共感が生まれます。

共感的傾聴の効果は非常に大きく、実践することで様々な組織的メリットが生まれます。まず、チームメンバーは「自分の意見が尊重されている」という安心感から、より率直に意見を述べるようになります。これにより、多様な視点やアイデアが共有され、イノベーションの可能性が高まります。

また、リーダーにとっても、共感的傾聴は単なる「良い印象を与える」ためのテクニック以上の価値があります。メンバーの発言の中から、表面的な言葉では明かされない真の問題点や潜在的な懸念を把握することができるのです。例えば、プロジェクトの進捗報告で「順調です」と言いながらも、声のトーンや表情に不安が見られる場合、その背後にある課題を探ることができます。

さらに、共感的傾聴は信頼関係の構築において決定的な役割を果たします。「この人は本当に自分の話を聴いてくれる」という経験は、長期的な信頼の基盤となり、困難な状況でも率直なコミュニケーションが可能になります。

心理的安全性を確保する

心理的安全性とは、チームメンバーが恐れや不安を感じることなく、自分の考えや懸念を表明できる状態を指します。これはイノベーションや効果的な問題解決の基盤となる重要な組織文化です。

実践ポイント

- 自身の弱みや失敗を率直に共有する – リーダーが自分の失敗や限界を認めることで、「完璧である必要はない」というメッセージを送ります。例えば、「私も最初はこの新システムの使い方に苦労しました」と伝えることで、他のメンバーも困難を共有しやすくなります。

- 質問や意見に感謝の気持ちを表す – 特に反対意見や批判的な質問に対して、「良い質問をありがとう。その視点は重要だね」など、具体的に感謝を伝えることで、多様な意見が歓迎される文化を作ります。

- 失敗を学びの機会として捉える姿勢を示す – 失敗が起きたとき、責任追及ではなく「何を学べるか」に焦点を当てます。「なぜ失敗したのか」ではなく「この経験から何を得られるか」という質問を中心に対話を進めることで、失敗からの学習文化が育ちます。

- 建設的なフィードバックを奨励する – 批判と建設的なフィードバックの違いを説明し、後者を促進します。「これは間違っている」よりも「ここをこう改善するとさらに良くなる」という表現方法を奨励します。

- 全員が発言できる機会を意識的に作る – 会議などで発言の少ないメンバーに意図的に意見を求めたり、グループサイズを小さくしたり、事前に議題を共有して準備時間を与えるなど、多様な意見表明の機会を設計します。

Harvard Business Reviewの報告によれば、心理的安全性の高いチームでは、イノベーション率が47%高く、離職率が27%低下するという結果が出ています。これは、メンバーが自由に意見を述べ、失敗を恐れずに新しいアイデアを試す環境が、組織の創造性と成長に直接影響することを示しています。

心理的安全性を高めるための具体的な施策として、定期的な「失敗共有セッション」の開催が効果的です。これは、チーム全体で直近の失敗や課題を共有し、それぞれから得た学びを議論する場です。このセッションでは、リーダーが率先して自身の失敗や学びを共有することで、他のメンバーも率直に話せる雰囲気を作ります。

また、フィードバックの求め方も重要です。「何か質問はありますか?」という一般的な問いかけよりも、「このプランの懸念点や改善点を教えてください」といった具体的な質問の方が、本音の意見を引き出しやすくなります。

フィードバックの技術を習得する

効果的なフィードバックは、行動の改善と関係性の強化に不可欠です。ただし、フィードバックが不適切に行われると、防衛反応を引き起こしたり、信頼関係を損なったりする恐れがあります。

実践

- SBI(Situation-Behavior-Impact)モデルを使用

このモデルは、効果的なフィードバックの構造を提供します。- 状況(Situation)– 具体的な状況や文脈を特定することで、フィードバックを具体化します。

- 行動(Behavior)– 観察可能な特定の行動に焦点を当てます。

- 影響(Impact)– その行動がもたらした結果や影響を説明します。

- 具体的な行動に焦点を当てる(性格や人格への批判を避ける) – 「あなたは不注意だ」ではなく、「このレポートには3箇所のデータミスがありました」のように、具体的な行動や事実に基づいたフィードバックを心がけます。

- 感謝と肯定的なフィードバックも積極的に行う – 改善点だけでなく、良い行動も具体的に認めて感謝します。これにより、フィードバックが「批判」ではなく「成長のためのサポート」と認識されます。

- フィードバックを求める姿勢を示す – リーダー自身が積極的にフィードバックを求めることで、双方向のフィードバック文化が醸成されます。

適切なフィードバック技術を用いることで、防衛反応を最小限に抑えながら、行動変容を促すことができます。特にSBIモデルは、感情的な反応を減らし、具体的な行動改善に焦点を当てる効果があります。例えば、「あなたの提案は不十分だ」という一般的な批判よりも、「先週のプレゼンテーションで提示された予算計画には、マーケティングコストの詳細が含まれていなかったため、全体の実現可能性を評価するのが難しかった」という形式の方が、具体的な改善点が明確になります。

また、フィードバック文化の定着には、テクニックよりも状況に応じた適切なアプローチを選ぶ柔軟性が重要です。信頼関係が十分に構築されていれば、より直接的なフィードバックも受け入れられますが、関係性が浅い段階では、より慎重なアプローチが必要です。

さらに、双方向のフィードバックはチーム内の信頼構築に貢献します。リーダー自身が「私のコミュニケーションスタイルで改善すべき点はありますか?」と率直に質問することで、オープンな対話文化を育み、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。

非言語コミュニケーションを活用する

メッセージの伝達において、言語情報は全体の7%に過ぎず、残りの93%は非言語情報(表情、声のトーン、姿勢など)によって伝わるとされています。特にリモートワークが増加する現代では、この非言語コミュニケーションの重要性と活用法を理解することが不可欠です。

実践ポイント

- オープンな姿勢を保つ(腕を組まない、視線を合わせるなど) – 腕を組む、足を組むなどの「閉じた」姿勢は、無意識のうちに防衛的な印象を与えます。対して、相手に体を向け、適切なアイコンタクトを保つことで、「あなたの話に関心がある」というメッセージを伝えられます。

- 表情や声のトーンを意識する – 同じ言葉でも、表情や声のトーンによって全く異なる意味になります。特にリーダーの表情や声のトーンは、チームの雰囲気に大きく影響します。重要なメッセージを伝える際は、言葉の内容と非言語的要素の一致を心がけましょう。

- 相手の非言語サインに注意を払う – 相手の表情、姿勢、声のトーン変化などから、言葉では表現されていない感情や反応を読み取ります。例えば、同意の言葉と共に見られる微妙な眉のしかめは、未解決の懸念を示しているかもしれません。

- 環境設定を工夫する(座席配置、会議室の雰囲気など) – 対話の物理的環境も重要な非言語要素です。例えば、権威的な配置(上座に座るなど)ではなく、円形の配置にすることで、より平等な対話が促進されます。

- リモート環境でも表情やジェスチャーを意識的に活用する – オンライン会議では非言語情報が限られるため、より意識的に表情豊かに話したり、適切なジェスチャーを使ったりすることが重要です。また、カメラとの距離や角度、背景なども考慮しましょう。

非言語コミュニケーションを意識することで、メッセージの説得力が高まり、信頼関係の構築が促進されます。例えば、チームの変革を推進する際、言葉で「私たちはこの変化に対応できます」と言うだけでなく、自信に満ちた姿勢、明るく力強い声のトーン、前向きな表情を伴わせることで、メッセージの信頼性と影響力が大幅に向上します。

また、オフィス環境のデザインも非言語コミュニケーションの一部です。オープンスペース、小さな会議室、カジュアルな共有スペースなど、様々なコミュニケーションスタイルに対応した環境を用意することで、より豊かな対話が促進されます。

特に感情や態度の伝達において、非言語要素は言語以上に重要な役割を果たします。例えば、「この提案は面白いね」という言葉も、熱意のこもった声と笑顔で言うか、無表情で淡々と言うかで、全く異なるメッセージになります。リーダーは自身の非言語メッセージを常に意識し、言葉と一致させることが重要です。

多様性を尊重した対話を促進する

多様なバックグラウンドや特性を持つメンバーが共存するチームでは、インクルーシブな対話環境の創出が重要です。多様性を「管理すべき課題」ではなく「活かすべき強み」と捉える視点が必要です。

実践ポイント

- 多様な意見を積極的に求める姿勢を示す – 会議やブレインストーミングセッションで、「別の見方はありますか?」「このアプローチに懸念がある人はいますか?」などと積極的に異なる視点を求めることで、多様な意見が歓迎される雰囲気を作ります。

- 異なる視点に対して好奇心を持つ – 自分と異なる意見に出会ったとき、即座に反論するのではなく、「それは興味深い視点ですね。もう少し詳しく教えていただけますか?」と深掘りする姿勢を示します。

- 「正解」よりも「多様な見方」を重視する – 複雑な問題には単一の「正解」ではなく、多角的な視点が必要であることを強調します。異なる視点は「間違い」ではなく、問題の別の側面を照らす「光」として捉えます。

- マイノリティの声が埋もれないよう配慮する – 会議で発言の少ないメンバーや、少数派の意見を持つ人に意図的に発言の機会を作ります。また、「ラウンドロビン」(順番に全員が意見を言う)などの構造化された方法も有効です。

- 固定観念や偏見に気づき、それを超える – 自分自身の無意識のバイアスに気づく努力をし、チーム全体でもバイアスについての対話を促進します。「この判断は何らかのバイアスに影響されていないか?」と定期的に自問自答することも効果的です。

McKinsey & Companyの調査によれば、多様性を活かせている組織は、そうでない組織と比較して33%高い収益性を示す傾向があります。これは、多様な視点がイノベーションと問題解決に直接的に貢献することを示しています。

多様性を活かすためには、「包摂的な会議」の設計も重要です。例えば、会議の事前に議題を共有し準備時間を与えること、様々な参加形態(発言だけでなく、チャットでの意見提出など)を認めること、異なる文化的背景を持つメンバーの参加スタイルに配慮することなどが含まれます。

また、「認知的多様性」(思考スタイルの多様性)も重視すべきです。具体的思考と抽象的思考、分析的思考と直感的思考など、異なる思考スタイルを組み合わせることで、より創造的で強固な解決策が生まれます。リーダーは、チーム内の異なる思考スタイルを把握し、それぞれの強みを活かす場面を意識的に作ることが重要です。

デジタルコミュニケーションを最適化する

リモートワークやハイブリッドワークが普及する中、デジタルツールを効果的に活用するスキルは不可欠です。適切なデジタルコミュニケーション戦略がなければ、情報の断片化や孤立感、ミスコミュニケーションのリスクが高まります。

実践ポイント

- 目的に合ったコミュニケーションツールの選択

- 即時性が必要:チャットやメッセンジャーを活用します。緊急の確認や簡単な質問に適しています。

- 複雑な議論:ビデオ会議を選択します。複雑な問題解決や感情的なトピックには、表情や声のトーンが伝わる形式が効果的です。

- 情報共有:ドキュメント共有ツールを利用します。長期的に参照される情報や詳細な資料は、いつでもアクセス可能な形で共有します。

- オンラインミーティングのファシリテーション技術を磨く – オンライン会議特有の課題(参加者の注意散漫、発言の偏りなど)に対応するため、明確なアジェンダ設定、定期的な参加促進、小グループディスカッションの活用などの技術を習得します。

- 非同期コミュニケーションのルールを明確にする – 返信の期待時間、緊急度の表示方法、詳細な文脈提供の重要性など、チーム内での非同期コミュニケーションのガイドラインを定めます。

- デジタル疲れを防ぐ工夫(会議時間の短縮、カメラオフの許容など) – 連続したビデオ会議による疲労を防ぐため、30分以内の会議設定、「カメラオフOK」の時間、会議のない日の設定など、デジタルウェルビーイングを考慮した施策を導入します。

適切なデジタルコミュニケーション戦略により、場所や時間の制約を超えた効率的な協働が可能になります。例えば、グローバルチームでは、共有ドキュメントに各メンバーが自分の都合のよい時間に貢献し、定期的なビデオ会議で主要な決定事項を議論するという組み合わせが効果的です。

また、情報の透明性と共有性も高まります。クラウドベースのプロジェクト管理ツールや文書共有プラットフォームを活用することで、全メンバーがリアルタイムで進捗状況を把握でき、情報の非対称性が減少します。

ただし、デジタルツールの過剰な導入は「ツール疲れ」を引き起こす恐れがあります。複数のプラットフォームに分散した情報を追跡する負担が大きくなると、かえってコミュニケーション効率が低下することがあるため、使用するツールを整理・統合し、明確な使用目的とガイドラインを設けることが重要です。

対立解決のファシリテーション

健全な対立は新しいアイデアを生み出す源泉ですが、適切に管理されない場合は関係性を損なう恐れがあります。効果的なリーダーは、対立を恐れるのではなく、それを建設的な方向に導くスキルを持っています。

実践ポイント

- 対立を恐れず、むしろ成長の機会として捉える – チームに対して「健全な対立は創造的な解決策を生む」というメッセージを発信し、意見の相違を歓迎する雰囲気を作ります。また、対立がないチームは表面的な同意や無関心の可能性があることを認識します。

- 感情と問題を分離し、問題に焦点を当てる – 対立が個人間の感情的な問題に発展する前に、「私たちが解決しようとしている問題は何か?」という質問で焦点を当て直します。人格ではなく、具体的な課題や行動について話し合うよう促します。

- 全員の声を平等に聞く機会を確保する – 対立状況では特定の人物(地位が高い人、声の大きい人など)の意見が優先されがちです。全員が自分の視点を十分に表明できるよう、発言順序を設けるなどの構造化された対話法を導入します。

- 共通の目標を再確認する – 対立が深まったとき、チームの共通目標や価値観を思い出させることで、「私たちは同じ側にいる」という認識を取り戻させます。「異なる意見があっても、私たちの目指すところは同じです」と強調します。

- Win-Winの解決策を模索する姿勢を示す – 対立を「勝ち負け」ではなく、全員が何らかの形で満足できる解決策を見つけるプロセスとして位置づけます。「両方の懸念点を解決できる第三の道はないか?」という問いかけを活用します。

対立を建設的に扱うスキルを持つリーダーのもとでは、チームは困難な課題にも積極的に取り組むようになり、より革新的な解決策を見出す可能性が高まります。例えば、部門間の優先順位の対立が生じた場合、リーダーは各部門の懸念点を丁寧に聞き取り、共通の組織目標に照らして優先順位を再設定するプロセスを導くことができます。

また、「建設的な対立」と「破壊的な対立」を区別する文化を育むことも重要です。建設的な対立はアイデアや方法論について行われ、相互尊重の原則が守られます。一方、破壊的な対立は人格攻撃や過去の問題蒸し返しなどの要素を含みます。リーダーはこの違いをチームに教え、前者を促進し、後者を防止する役割を担います。

特に重要なのは、対立解決のプロセスにおける感情の扱い方です。感情を無視したり抑圧したりするのではなく、「今あなたが感じていることを理解しています。その上で、この問題に対する解決策を一緒に考えていきましょう」というアプローチで、感情を認めつつも問題解決に焦点を移すスキルが求められます。

私が経験した最も印象的な対立解決の例は、教育方法をめぐる教員間の深刻な意見対立でした。伝統的な教育手法を支持するベテラン教員と革新的なアプローチを試みたい若手教員の間で険悪な雰囲気が生まれていました。

この状況を打開するために、まず全員が「子どもたちの成長を最大限サポートする」という共通目標を持っていることを再確認しました。次に、両方のアプローチの具体的な長所を列挙し、お互いのメリットを認め合う場を設けました。そして、試験的に「ハイブリッドアプローチ」を導入することを提案。伝統的な基礎教育と革新的な探究学習を組み合わせたカリキュラムを共同で設計することで、対立していた教員同士が協働するようになったのです。

この経験から、対立を抑え込むのではなく、共通の目標に向かって再フレーミングすることの重要性を学びました。結果として、このハイブリッドアプローチは子どもたちの学習成果を向上させただけでなく、教員チームの結束力も強化したのです。

後編の記事はこちらからご覧いただけます

この記事は『まなびかたlab』が提供する教育・学習コンテンツの一部です。リーダーシップやコミュニケーションに関する更なる情報や、お子さんの学習能力を伸ばすヒントについては、当サイトの他の記事もぜひご覧ください。

– 子どもの自己肯定感を高める親の関わり方

– 発達障害の子どもの才能を伸ばす学習サポート法

– 学びの意欲を引き出す質問力の高め方

– 効果的なリーダーシップでコミュニケーション障壁を打破する方法 | 職場の人間関係を変える7つの実践スキル