職場のコミュニケーション改善するリーダーシップ7選【前編】

2025-07-08

設備と環境、どちらも大切!本当に業績が伸びる企業がしている「職場環境整備」のポイント

2025-09-03前編の記事はこちらからご覧いただけます

目次

【前編ダイジェスト】

コミュニケーション障壁を打破するための7つの鍵

前編では、「なぜ意図が正しく伝わらないのか」という身近な疑問から出発し、現代の職場で起こり

がちな7つのコミュニケーション障壁(心理的・組織的・スタイルの不一致・権力格差・

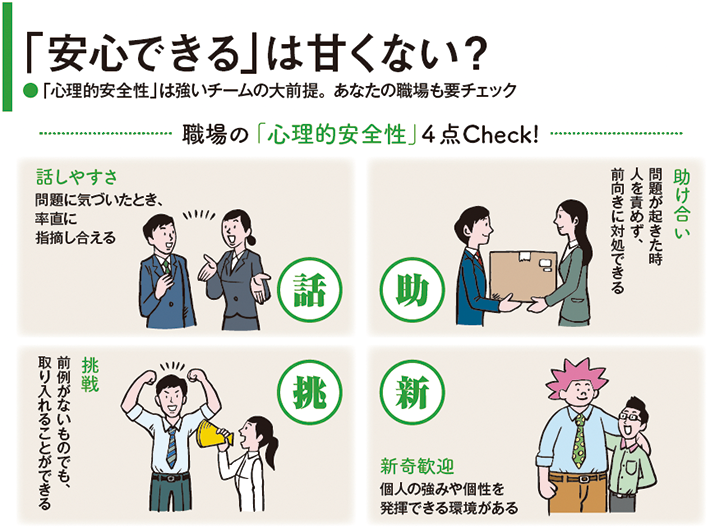

デジタルの落とし穴・多様性への理解不足・心理的安全性の欠如)を整理しました。

さらに、それらを乗り越えるためにリーダーが身につけたい7つの実践スキル(共感的傾聴、

心理的安全性の確保、SBIフィードバック、非言語の活用、インクルーシブ対話、デジタル最適化、

建設的な対立解決)を具体例とともに解説。

最後にサイバーエージェント・良品計画・カルビーのケーススタディを通じて、組織文化変革と

業績向上を同時に実現した好事例を紹介しました。

前編まとめ

- 障壁の正体:恐れ・縦割り・権力格差・サイロ化・ツール疲れ…など7種類。

- 解決の鍵:聴く/開示する/具体的に伝える/「違い」を力に変える。

- リーダーの資質:EQ・適応力・真正性・包摂力・戦略的思考。

- 実践スキル:7つを“小さな実験→習慣化→仕組み化”で定着。

- 成果:心理的安全性×対話がイノベーションと定着率を押し上げる。

一言でまとめると…

「信頼が生まれれば、対話が動き、組織が変わる」

――これが前編の核心部分です。

発達特性の多様性を活かすリーダーシップ

前編で「信頼と対話の土台」を築いたら、次のステージは

ニューロダイバーシティ(神経多様性)――見えにくい“脳の多様性”を

組織の強みに変えるフェーズです。

ASD/ADHD など発達特性はしばしば「配慮が必要な課題」として語られます。しかし、細部への圧倒的な

注意力や枠を超えた発想力はイノベーションの源泉でもあります。

後編では「発達特性の多様性を活かすリーダーシップ」を軸に、役割設計・環境調整・

コミュニケーション支援を具体策とともに解説し、チーム全体の生産性を最大化する方法を探ります。

後編で扱うテーマ

- ASD・ADHD など特性別「強み」と「課題」の理解

- 強みベースでの役割設定とパフォーマンス最大化

- チェックリスト/ビジュアルサポートなど合理的配慮の実装例

- 多様なワークスタイルを許容する職場設計

- チーム全員が恩恵を受けるインクルーシブ施策

- 定着率+イノベーションを高めた企業ケーススタディ

ダイバーシティを「管理コスト」ではなく競争優位の源泉に変えるヒントを、

後編で詳しくお届けします。どうぞご期待ください。

発達特性の多様性を活かすリーダーシップ

職場におけるニューロダイバーシティ(神経多様性)への理解と対応は、現代のリーダーシップにおいて重要な課題です。発達障害特性を持つメンバーの強みを活かし、適切なサポートを提供することで、チーム全体のパフォーマンスを高めることができます。

発達障害特性を持つメンバーの強みと課題

発達障害特性には、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)などがありますが、各特性には強みと課題の両面があります。これらを正しく理解することで、個々の能力を最大限に引き出すリーダーシップが可能になります。

ASD特性の強みと課題

- 強み:

- 細部への注意力 – 微細な詳細や誤りを見つける能力が高く、品質管理やデータ分析などの業務に大きな価値をもたらします。

- 正確性 – ルールや手順を正確に守り、一貫性のある作業を行うことができます。

- 論理的思考 – 複雑なシステムやパターンを理解し、論理的な問題解決能力に優れています。

- 専門分野への深い知識 – 特定の興味分野に対して並外れた集中力と知識を持ち、革新的なアイデアを生み出すことがあります。

- 課題:

- 暗黙の了解の理解 – 明示的に伝えられていない社会的ルールや期待を察することが難しいことがあります。

- 社会的コミュニケーション – 雑談や関係構築的なコミュニケーションに困難を感じることがあります。

- 環境変化への適応 – 予期せぬ変更や移行に不安を感じる場合があります。

ADHD特性の強みと課題

- 強み:

- 創造性 – 既存の枠組みにとらわれない発想や、独創的なアイデアを生み出す能力があります。

- 柔軟な思考 – 多方向に思考を展開し、異なる視点から問題を見ることができます。

- 危機対応力 – 緊急時や高圧的な状況で冷静に判断し、迅速に行動することができます。

- 好奇心とエネルギッシュさ – 新しいプロジェクトや課題に対して強い熱意と活力を示します。

- 課題:

- 集中の持続 – 一つのタスクに長時間集中し続けることが難しい場合があります。

- 時間管理 – 締切の管理や時間の見積もりが難しいことがあります。

- 優先順位づけ – 複数のタスクの重要性を判断し、適切に順序立てることに困難を感じることがあります。

- 衝動性のコントロール – 思いついたことをすぐに行動に移したり、考えを整理する前に発言したりすることがあります。

これらの特性を理解し、適切に対応することで、多様なメンバーの能力を最大限に引き出すことができます。重要なのは、発達障害特性を「障害」や「欠陥」としてではなく、認知スタイルの多様性として捉える視点です。

マークエッチラボの研究によれば、発達障害特性を持つ人材が適切な環境で働くと、特定の業務において一般的な社員の1.5倍から3倍の生産性を示すケースも報告されています。例えば、ASD特性を持つエンジニアがソフトウェアのバグ検出において優れた成果を上げたり、ADHD特性を持つマーケティング担当者が革新的なキャンペーンアイデアを次々と生み出したりする例があります。

多様な認知特性を活かしたチーム作り

多様な認知特性を持つメンバーが活躍できるチームを作るためのポイントをより詳しく見ていきましょう。

- 強みベースの役割設定

各メンバーの強みに合わせた役割を割り当てることは、パフォーマンスと満足度の両方を高める効果があります。例えば、細部への注意力が高いASD特性のあるメンバーには、品質管理や詳細なデータ分析の役割が適している場合があります。一方、創造性豊かなADHD特性のあるメンバーには、ブレインストーミングやイノベーション関連の役割が適していることがあります。

また、得意分野で貢献できる機会を意識的に作ることも重要です。例えば、特定の専門知識を持つメンバーには、その分野に関するミニ講座やプレゼンテーションの機会を提供することで、チーム内での価値を高め、自己効力感を育むことができます。 - 多様な作業スタイルの許容

一律の働き方を押し付けないことが、神経多様性を尊重するチーム作りの鍵です。例えば、集中を維持するために静かな環境を必要とするメンバーには、個室やノイズキャンセリングヘッドフォンの使用を認めることが効果的です。また、動きながら考えることで創造性が高まるメンバーには、立ち会議やウォーキングミーティングの選択肢を提供することも有効です。

個々人に合った環境調整を行うことで、ストレスが減少し、生産性が向上します。例えば、感覚過敏のあるメンバーには、蛍光灯の光や特定の音から離れた座席を提供したり、視覚的サポート(フローチャートやチェックリストなど)を活用することで、情報処理や作業管理を助けることができます。 - 相互理解の促進

チーム内で多様性について率直に話し合う場を設けることは、お互いの違いを尊重する文化を育む上で重要です。例えば、「ワーキングスタイルセッション」を開催し、各メンバーが自分の好む作業環境や対話方法、ストレス管理法などを共有する機会を作ることができます。

また、互いの特性を理解し、尊重する文化を育むためには、リーダー自身がロールモデルとなることが効果的です。例えば、「私は複数のタスクを同時に進めると混乱するので、一つずつ処理するよう心がけています」「私は視覚的な情報の方が理解しやすいので、重要な指示は文書でも共有してほしい」など、自分の特性や必要なサポートを率直に伝えることで、他のメンバーも自分の特性について話しやすくなります。

コミュニケーションスタイルの調整方法

発達特性の多様性を考慮したコミュニケーション方法には、以下のようなものがあります。特性に応じた調整は、単なる「配慮」ではなく、チーム全体のコミュニケーション効率と質を高めるための戦略的アプローチです。

ASD特性に対して

- 明確で具体的な指示を心がける – 抽象的な表現や曖昧な指示は誤解の原因となります。例えば、「できるだけ早く」ではなく「水曜日の午後3時までに」のように具体的な期限を示します。また、「良いプレゼンテーションを作成して」ではなく、「10枚以内のスライドで、各ポイントを箇条書きにし、関連データを図表で示してください」のように具体的な要件を伝えます。

- 視覚的な補助(図表、チェックリストなど)を活用する – 多くのASD特性を持つ人は視覚的情報処理が得意です。プロジェクトの流れを図式化する、タスクをチェックリスト化する、色分けによる優先順位づけなどの視覚的サポートが効果的です。例えば、複雑なプロジェクトでは、全体のフローチャートと各段階での責任者を視覚的に示すことで、理解が深まります。

- メタファーや抽象的な表現を避け、直接的に伝える – 「球を投げる」(=責任を委ねる)のような比喩表現や、「そのうち」「適当に」のような曖昧な表現は混乱の原因となります。代わりに、「このタスクはあなたに担当してほしい」「1週間以内に3つ以上の例を挙げてください」のように具体的に伝えます。

- 変更がある場合は事前に伝え、準備時間を与える – 予定や期待の突然の変更はストレスの原因となります。可能な限り事前に変更を通知し、適応するための時間を確保します。例えば、「来週の会議の形式を変更する予定があります。新しい形式では、各参加者が5分間のプレゼンテーションを行います」と事前に伝えることで、心の準備ができます。

ADHD特性に対して

- 短く区切った情報提供を心がける – 長時間の説明や大量の情報は処理が難しい場合があります。情報を小さなまとまりに分け、一度に一つのポイントに焦点を当てます。例えば、10項目の指示を一度に伝えるのではなく、3つずつのグループに分けて伝え、前のグループが完了してから次に進むアプローチが効果的です。

- 重要なポイントを強調する(箇条書き、色分けなど) – 多くの情報の中から重要な要素を見分けることが難しい場合があります。会議の議事録では重要なアクションアイテムを太字にする、メールでは要点を箇条書きにする、締切日を色付きテキストで示すなどの工夫が有効です。

- フィードバックをこまめに行い、進捗を確認する – 長期的なプロジェクトでは方向性を見失いがちです。定期的なチェックインや中間マイルストーンの設定により、軌道修正の機会を提供します。例えば、大きなレポート作成では、アウトラインの段階、ドラフトの段階などで短いフィードバックセッションを設けることが効果的です。

- 刺激の少ない環境で重要な会話を行う – 周囲の刺激によって注意が散漫になりやすい特性があります。重要な一対一の会話や評価セッションは、静かな会議室や落ち着いた環境で行うことで、集中力と理解度が向上します。また、オフィスの中央ではなく、端の座席を提供するなどの配慮も有効です。

個々の特性に応じたサポート体制

リーダーは、メンバーの特性に応じた合理的配慮を行うことが重要です。これは単なる「特別扱い」ではなく、全てのメンバーが最大限のパフォーマンスを発揮するための戦略的投資です。

- 環境調整

感覚過敏に配慮した座席配置は、集中力と生産性に大きく影響します。例えば、騒音に敏感なメンバーには人通りの少ない場所や窓際の席を提供する、蛍光灯の光に敏感なメンバーには自然光の入る場所や調光可能な個別照明を用意するなどの配慮が効果的です。

集中しやすい空間の確保も重要です。オープンオフィスでは、「集中ブース」や「静寂エリア」を設け、必要に応じて利用できるようにします。また、在宅勤務やフレックスタイム制度の柔軟な適用も、個々の特性に合わせた働き方を支援する方法です。

視覚的・聴覚的な刺激の調整も考慮します。例えば、ノイズキャンセリングヘッドフォンの使用許可、パーティションの設置、視覚的な刺激を減らすためのミニマルなデスク環境の推奨などが含まれます。 - タスク管理のサポート

複雑なタスクの分割は、特にADHD特性のあるメンバーに効果的です。大きなプロジェクトを小さな達成可能なステップに分解し、一つずつ完了していく方法を提案します。例えば、「年次報告書の作成」という大きなタスクを「データ収集」「グラフ作成」「ドラフト執筆」「編集」など、明確なステップに分けます。

明確な締切と優先順位の設定も重要です。「いつまでに」「何を優先すべきか」を明確にすることで、タスク管理が容易になります。例えば、プロジェクト管理ツールを使用して、各タスクに締切日と優先度のラベルを付け、視覚的に管理できるようにします。

チェックリストやプランニングツールの活用も効果的です。紙のチェックリスト、デジタルタスク管理アプリ、カレンダーリマインダーなど、個々のスタイルに合ったツールを提案し、必要に応じて使用方法をサポートします。 - コミュニケーション支援

ミーティングの事前アジェンダ共有は、特にASD特性のあるメンバーにとって重要です。何が議論されるのか、自分に何が期待されているのかを事前に知ることで、心の準備ができます。可能であれば、ディスカッションポイントや、事前に考えておくべき質問も含めると効果的です。

書面でのフォローアップも有効です。口頭での指示や議論の後、要点を書面(メールやメモ)で共有することで、誤解を防ぎ、参照できる記録を提供します。特に重要な決定事項や行動項目については、必ず文書化することを習慣にします。

1対1のコミュニケーション機会の確保も考慮します。グループディスカッションでの発言が難しいメンバーには、個別に意見を求める時間を設けます。また、定期的な1対1ミーティングを通じて、仕事の進捗状況や必要なサポートについて話し合う機会を提供します。

株式会社KAIENのレポートによれば、これらの配慮を行うことで、発達障害特性を持つ社員の定着率が82%向上し、チーム全体の生産性も24%改善したという事例が報告されています。特筆すべきは、これらのサポート施策が特定のメンバーだけでなく、チーム全体に好影響を与えたという点です。明確なコミュニケーション、構造化されたタスク管理、個々の作業スタイルへの配慮は、すべてのメンバーの働きやすさを向上させる要因となります。

私が学校現場で経験した例として、ASD特性を持つ教員との協働があります。この教員は教科内容の深い知識と論理的な授業構成に優れていましたが、臨機応変な対応や暗黙のルールの理解に困難を感じていました。

サポートとして、まず学校行事の変更や急な会議などを事前にメールで通知するシステムを導入しました。また、職員会議ではこの教員の発言順を固定し、準備の時間を確保。さらに、授業研究では彼の論理的思考力を活かして、カリキュラム開発のリーダーとしての役割を提案しました。

結果として、この教員は自身の強みを発揮する場を得て自信を深め、同時に学校全体のカリキュラムの質も向上しました。興味深いことに、彼のために導入した「事前通知システム」は他の教員からも好評で、「全員が予定を把握しやすくなった」と評価されました。この経験から、多様性への配慮は特定の個人だけでなく、組織全体に利益をもたらすことを学びました。

リーダーシップ実践ケーススタディ

理論だけでなく、実際の企業事例から学ぶことは非常に有益です。以下に、コミュニケーション障壁の打破に成功したケーススタディを紹介します。

ケース1:心理的安全性の構築に成功した企業事例

企業:株式会社サイバーエージェント

背景:

急成長するIT企業で、部署間の情報共有不足や若手社員の発言機会の少なさが課題となっていました。特に、重要な意思決定が一部の上級管理職に集中し、現場からの革新的なアイデアが経営層に届きにくい状況がありました。また、失敗を恐れる文化により、チャレンジングな提案が減少し、イノベーションの停滞が懸念されていました。

取り組み:

- 「1on1ミーティング」の全社的導入

- 上司と部下が週1回、15〜30分の対話の場を持つことを制度化しました。

- 業務報告ではなく、キャリアや悩みについての対話を重視する明確なガイドラインを設定しました。

- 上司向けに「効果的な質問技術」のトレーニングを提供し、傾聴スキルの向上を図りました。

- 「朝会」文化の醸成

- 各チームが毎朝15分、立ったまま行うミーティングを導入しました。

- 全員が今日の目標を1つ共有する形式で、ランダムな順序で発言することにより、階層に関係なく全員が発言する文化を作りました。

- マネージャーも対等な立場で参加し、自身の目標や課題も共有することで、透明性と親近感を高めました。

- 「失敗事例共有会」の実施

- 経営陣が自身の失敗体験を共有するセッションを四半期ごとに開催し、「失敗は学びの機会」という文化を経営層から発信しました。

- 各部署でも「グッドフェイルレポート」を作成し、失敗から得られた教訓を全社で共有する仕組みを構築しました。

- 失敗を共有したメンバーを表彰する「フェイルフォワード賞」を設け、オープンなコミュニケーションを奨励しました。

結果:

- 若手社員からの提案が47%増加し、そのうち複数のアイデアが新規事業として採用されました。

- 新規プロジェクトの立ち上げ速度が33%向上し、市場の変化に対応しやすくなりました。

- 従業員満足度調査でコミュニケーションに関するスコアが22ポイント上昇し、「自分の意見が聞かれている」と感じる社員の割合が大幅に増加しました。

- 離職率が15%減少し、特に入社2〜3年目の若手社員の定着率が向上しました。

ポイント:

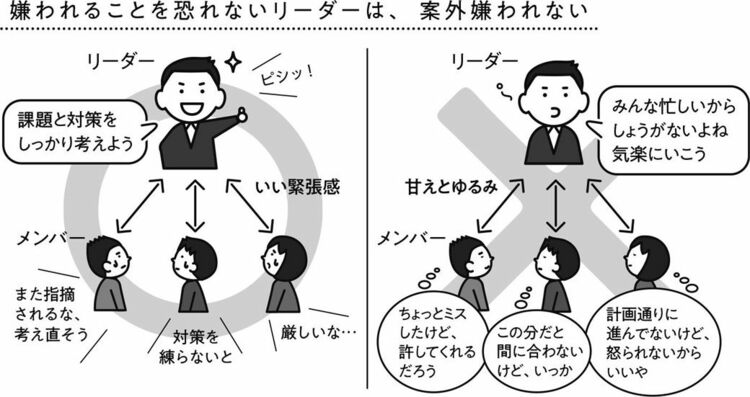

リーダーが率先して弱みを見せ、対話の場を構造化したことで、心理的安全性が高まりました。特に、「失敗」を前向きに捉える文化が定着した点が重要です。上層部が自らの失敗を共有することで、「完璧である必要はない」というメッセージが組織全体に浸透し、イノベーションの基盤となりました。また、定期的な1on1ミーティングにより、問題が大きくなる前に発見・解決できるようになりました。

ケース2:多様性を強みに変えたチームの成功例

企業:良品計画(無印良品)

背景:

グローバル展開を進める中で、多様なバックグラウンドや特性を持つ社員がチームとして機能することが課題でした。特に、日本国内のチームと海外チーム、異なる世代間、多様な特性を持つ社員間のコミュニケーションギャップが大きく、情報共有の遅れやプロジェクトの非効率性が発生していました。また、多様性を「管理すべき問題」として捉える傾向があり、その潜在的な価値が十分に活かされていませんでした。

取り組み:

- 「ダイバーシティ&インクルージョン研修」の実施

- 管理職向けに多様性理解とコミュニケーションスキル研修を実施し、異なる文化的背景や思考スタイルへの理解を深めました。

- 無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)への気づきを促進するワークショップを全社員対象に展開しました。

- 「異文化コミュニケーション」のガイドラインを作成し、国際チーム間のコミュニケーションのベストプラクティスを共有しました。

- 「ストレングスファインダー」の活用

- 全社員の強みを可視化するためにストレングスファインダーを導入し、各自のトップ5の強みを共有する文化を作りました。

- 強みの組み合わせによるチーム編成を行い、互いの強みを補完し合える「多様性バランス」を考慮したプロジェクト配置を実施しました。

- 組織内ネットワークで社員の強みデータベースを作成し、特定の強みを持つ人材を「社内専門家」として検索・相談できるシステムを構築しました。

- 「ニューロダイバーシティ・プログラム」の導入

- 発達障害特性を持つ社員の採用・育成プログラムを策定し、特性を活かせる職種や業務のマッピングを行いました。

- 特性に合わせた職場環境の調整(静かな作業スペース、視覚的サポートツールなど)を実施しました。

- 管理職向けに「ニューロダイバーシティ理解」トレーニングを実施し、多様な認知スタイルを強みとして活かすマネジメント方法を教育しました。

結果:

- 新商品開発プロセスが28%迅速化し、特に国際市場向け製品の開発サイクルが大幅に短縮されました。

- 顧客ニーズへの対応における多角的視点の獲得により、多様な市場セグメントへのアプローチが強化されました。

- 発達障害特性を持つ社員の離職率が業界平均より62%低下し、彼らの特性を活かした分野(データ分析、品質管理など)で顕著な成果が見られました。

- 多様性を活かした組織文化が社外的にも評価され、優秀な人材の応募が35%増加しました。

ポイント:

多様性を「受け入れる」だけでなく、積極的に「強み」として活用する姿勢がチーム全体のパフォーマンス向上につながりました。特に、一人ひとりの特性や強みを可視化し、相互理解を促進したことで、以前は「違い」が原因で生じていた摩擦が「補完し合う関係性」へと変化しました。また、発達障害特性などの「見えない多様性」にも焦点を当て、包括的な環境整備を行ったことが、全体としての組織文化の変革につながりました。

ケース3:コミュニケーション改革による業績向上事例

企業:カルビー株式会社

背景:

伝統的な製造業として、縦割り組織の弊害や上意下達の文化が根付いており、現場の声が経営に届きにくい状況でした。特に、製造部門、開発部門、営業部門の間でサイロ化が進み、情報共有や協働が限定的でした。また、長年の階層的な組織構造により、若手や中堅社員の革新的なアイデアが埋もれがちで、市場変化への対応が遅れる傾向にありました。

取り組み:

- 「経営陣現場訪問プログラム」の実施

- CEOを含む経営陣が定期的に全国の工場や営業所を訪問し、現場社員との直接対話の機会を創出しました。

- 訪問は単なる視察ではなく、「現場の課題や提案を聞く場」として位置づけ、経営陣は主に「質問する側」に徹しました。

- 現場訪問で得た洞察は「経営会議」で共有し、具体的なアクションプランに落とし込む仕組みを構築しました。

- 「タウンホールミーティング」の導入

- 四半期ごとに全社員参加のオープンフォーラムを開催し、経営状況の透明な共有と質疑応答の場を設けました。

- オフラインとオンライン参加を組み合わせ、地理的制約なく全社員が参加できる環境を整備しました。

- 質問はリアルタイムで匿名投稿可能なシステムを導入し、発言のハードルを下げる工夫をしました。

- 「クロスファンクショナルチーム」の編成

- 部門横断プロジェクトチームを積極的に活用し、製品開発や課題解決を複数の専門性で取り組む体制を強化しました。

- 異なる部門から人材を集め、管理職と若手が混在する「イノベーションチーム」を結成し、新製品アイデアの創出を促進しました。

- 部門間の人事交流を活性化し、営業が製造を、開発が営業を経験する短期ローテーションプログラムを導入し、相互理解を深めました。

結果:

- 新製品開発サイクルが40%短縮し、市場のトレンド変化への対応力が大幅に向上しました。

- 現場からの改善提案が年間2,500件以上に増加し、そのうち約30%が実際の業務改善や製品革新につながりました。

- 部門間の協働が円滑になり、「営業が感じる顧客ニーズ」から「製造ラインの変更」まで一気通貫したプロセス改善が実現しました。

- 社員エンゲージメント調査スコアが3年連続で向上し、特に「私の意見は会社で重視されている」という項目で45%の改善が見られました。

- 5年間で営業利益率が倍増し、業界内でのポジションが大幅に強化されました。

ポイント:

トップダウンとボトムアップの両方向のコミュニケーションを促進することで、組織全体の意思決定スピードと質が向上しました。特に、部門を超えたコラボレーションが革新的なアイデアを生み出す原動力となりました。また、経営陣が「聞く姿勢」を明確に示したことで、組織全体に「発言しても大丈夫」という心理的安全性が醸成され、自発的な提案文化が根付きました。さらに、現場の声を実際のビジネス決定に反映する仕組みを作ることで、「声を上げることに意味がある」という実感を社員に与えることができました。

これら3つの事例に共通するのは、単なる「コミュニケーション向上」の取り組みを超えた、組織文化の本質的な変革です。いずれの企業も、コミュニケーションを単なる「情報伝達」ではなく、「信頼構築と共創のプロセス」として捉え直しています。

特に注目すべきは、トップマネジメントの関与の深さです。経営層自らが率先して新しいコミュニケーションスタイルを実践し、「言っていること」と「やっていること」の一致を示したことが成功の鍵となっています。いくら立派なコミュニケーション施策を掲げても、リーダー自身の行動が伴わなければ、真の変化は起きないことをこれらの事例は示しています。

また、全ての事例に共通するのは、「構造化されたコミュニケーションの場」の設計です。単に「もっと話し合いましょう」と言うだけでなく、1on1ミーティング、朝会、タウンホール、クロスファンクショナルチームなど、具体的な「場」と「方法」を提供したことで、持続可能な変化が実現しています。

さらに興味深いのは、これらの施策が単なる「働きやすさ」だけでなく、明確なビジネス成果(新製品開発の加速、利益率の向上、人材の定着など)につながっている点です。これは、効果的なコミュニケーションが「あったら良いもの」ではなく、ビジネス成功の基盤であることを示しています。

リーダーシップスキル向上のための実践ステップ

リーダーシップスキルは一朝一夕に身につくものではありません。継続的な自己認識と実践が必要です。ここでは、具体的な向上ステップを紹介します。

自己診断:あなたのリーダーシップスタイルを知る

効果的なリーダーシップ開発の第一歩は、自分自身のスタイルと傾向を理解することです。自己診断には様々な方法がありますが、以下のアプローチが特に有効です。

リーダーシップスタイル診断

以下の質問に1(全くそうでない)〜5(非常にそうである)で答え、自分の傾向を把握しましょう。

- 私は目標を明確に設定し、チームに方向性を示すことが得意である

- 私はチームメンバーの個人的な成長をサポートすることを重視している

- 私は問題が起きたとき、迅速に決断して行動することができる

- 私はメンバーの意見を聞き、全員が納得する解決策を模索する

- 私は細部まで計画を立て、進捗を管理することが得意である

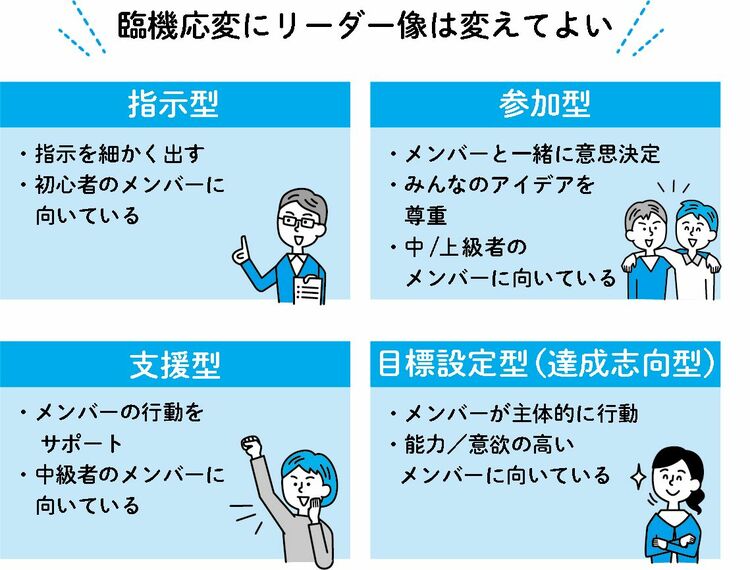

質問1と3のスコアが高い場合は「指示型」、質問2と4が高い場合は「支援型」、質問5が特に高い場合は「管理型」リーダーシップの傾向があります。理想的には、状況に応じてこれらのスタイルをバランスよく使い分けられることが重要です。どのスタイルにも長所と短所があり、自分の「デフォルト設定」を知ることで、意識的な調整が可能になります。

1. 360度フィードバック

上司、同僚、部下など、異なる立場の人からのフィードバックを集めることで、自分では気づかない強みや盲点を知ることができます。

360度フィードバックを最も効果的に活用するには、以下のポイントを意識しましょう。まず、フィードバック収集の目的を明確にし、「成長のため」であることを関係者に伝えます。質問項目には具体的な行動に関するものを含め、「この人は良いリーダーか」のような漠然としたものは避けましょう。例えば「ミーティングで全員の意見を引き出せているか」「困ったときに相談しやすいと感じるか」などの具体的な質問の方が有益です。

また、フィードバックを匿名で収集することで、より率直な意見を得やすくなります。フィードバックを受けた後は、防衛的にならず、まず受け止め、具体的な改善計画を立てることが大切です。フィードバック提供者にその後の変化や成長を共有することで、継続的な対話の文化も育まれます。

2. コミュニケーション・パターン分析

1週間の自分のコミュニケーション行動を記録し、以下の点を分析してみましょう。

誰と、どのくらいの時間、コミュニケーションを取っているかを記録することで、無意識のバイアスや偏りに気づくことができます。例えば、特定の部署やタイプのメンバーとばかり話している場合、情報の偏りや組織内の「見えないサイロ」を作っている可能性があります。

どのような形式(1対1、会議、メールなど)が多いかを分析すると、自分のコミュニケーション傾向が見えてきます。例えば、メールやチャットが多く対面が少ない場合、非言語コミュニケーションの機会が減り、信頼構築に影響している可能性があります。

話す時間と聴く時間の比率も重要な指標です。特に会議やミーティングで、自分が話している時間が半分以上を占める場合、一方向のコミュニケーションになっている可能性があります。意識的に「聴く時間」を増やす工夫が必要かもしれません。

具体的なトレーニング方法

自己診断で明らかになった課題に対して、以下のトレーニング方法が効果的です。これらの方法は、理論的な学習だけでなく、実践を通じたスキルの定着を促します。

1. 傾聴力を高めるトレーニング

- 「3分間傾聴」:相手の話を3分間、質問や相槌以外の割り込みをせずに聴く練習です。特に、反論や解決策を即座に提示したくなる強い衝動を感じても、まずは相手の話を完全に聴き終えることに集中します。このエクササイズを同僚や家族と定期的に実践することで、「聴く筋肉」を鍛えることができます。練習後に「相手が何を言いたかったのか」を要約することで、理解度をチェックします。

- 「要約フィードバック」:相手の話を要約して返す練習です。特に感情的な議論や複雑な問題について話し合う際に有効です。「あなたが言っていることを私なりに整理すると〜ということですね。合っていますか?」と確認することで、誤解を防ぎ、相手が「理解されている」と感じる安心感を提供します。

2. フィードバックスキルの向上

- 「SBI日記」:日常の出来事をSBIフレームワーク(状況・行動・影響)で記録する習慣をつけます。例えば、「今日のプロジェクトミーティングで(状況)、田中さんがデータ分析の詳細を共有してくれた(行動)おかげで、私たちは意思決定に必要な情報を得ることができた(影響)」というように記録します。これを繰り返すことで、具体的で建設的なフィードバックの思考パターンが身につきます。

- ロールプレイング:同僚と交代でフィードバックの練習をします。特に難しい状況(例:パフォーマンス低下への対応、対立解決など)を想定したシナリオで練習することで、実際の場面での心理的なハードルを下げることができます。練習後に互いにフィードバックし合うことで、さらなる改善点を見つけられます。

3. 非言語コミュニケーションの意識化

- ビデオ録画による自己観察:自分が会議やプレゼンテーションをしている様子をビデオ録画し、客観的に観察します。特に、姿勢、表情、ジェスチャー、声のトーン変化などに注目します。多くの人は、自分の非言語的な癖(例:腕を組む、視線を合わせない、早口になるなど)に気づいていないことが多いため、この方法は非常に効果的です。

- 専門家によるコーチング:演劇の専門家やコミュニケーションコーチなどの専門家からフィードバックを受けることで、より効果的な非言語コミュニケーションスキルを身につけられます。声の使い方、間の取り方、効果的なジェスチャーなど、細部にわたるアドバイスが得られます。

4. 心理的安全性の構築トレーニング

- 「失敗共有セッション」の実施:チーム内で定期的に自分の失敗体験とそこから得た学びを共有する時間を設けます。リーダーが最初に自身の失敗を率直に共有することで、「失敗しても大丈夫」という雰囲気を作ります。このセッションでは批判や解決策の提案は控え、純粋に経験と学びの共有に焦点を当てることが重要です。

- 「Yes, and…」法則:即興劇(インプロビゼーション)から生まれた原則で、他者のアイデアをまず否定せず(「Yes」)、その上に何かを付け加える(「and」)コミュニケーションを練習します。例えば「このアプローチには問題があると思います」ではなく、「このアプローチは興味深いですね、そして、こうすればさらに効果的かもしれません」というように表現を変えます。チーム内で「Yes, and」の練習ゲームを行うことで、アイデアを育てる文化が醸成されます。

これらのトレーニングを継続的に実践することで、リーダーシップコミュニケーションのスキルは着実に向上します。重要なのは、一度に全てを習得しようとするのではなく、自分の課題に応じて1〜2の方法から始め、徐々に広げていくことです。また、これらのスキルは実践を通じてのみ身につくものであり、理論的な理解だけでは不十分です。日常の業務の中で意識的に取り入れる機会を探しましょう。

継続的な成長のためのフィードバックの活用

フィードバックは成長の糧です。効果的な活用法は以下の通りです。

1. フィードバックを求める姿勢

受け身ではなく、積極的にフィードバックを求めることが重要です。定期的にチームメンバーにフィードバックを依頼する際は、一般的な質問(「私のリーダーシップについてどう思いますか?」)より、具体的な行動や状況に関するフィードバックを求める方が効果的です。例えば「先週のプロジェクトミーティングで私の進行方法について改善点はありますか?」「チームの意思決定プロセスで私のアプローチを変えるべき点はありますか?」といった質問の方が、具体的で有用な回答を得られます。

また、「アドバイスを求める」というアプローチも効果的です。「このような状況で、あなたならどう対応しますか?」と質問することで、指導というより協力を求める雰囲気が生まれ、相手も意見を述べやすくなります。

2. フィードバックの受け止め方

フィードバックを建設的に受け止めるスキルは、成長するリーダーにとって不可欠です。まず、どんなフィードバックに対しても、防衛的にならず、まずは感謝の意を表します。例え厳しい内容でも「率直なフィードバックをありがとうございます」と伝えることで、オープンな対話の基盤を作ります。

理解を深めるための質問をすることも重要です。特に抽象的なフィードバック(「もっと積極的になるべき」など)を受けた場合は、「具体的にどんな場面でそう感じましたか?」「私がどのように行動すればより効果的だと思いますか?」といった質問で具体例を引き出します。

フィードバックを受けた後は、行動変容につなげるための具体的なステップを検討します。「あなたの提案を取り入れて、次回のミーティングでは全員が発言する機会を確保するよう進行を工夫します」のように、具体的なアクションプランを伝えることで、フィードバックを真摯に受け止めていることを示せます。

3. フィードバックの記録と振り返り

継続的な成長のためには、フィードバック内容と自身の気づきを記録することが効果的です。専用のノートやデジタルツールを使って、受けたフィードバックの内容、それに対する自分の反応と感情、具体的な改善アクションをまとめておきます。

定期的に記録を振り返り、成長の軌跡を確認することで、自己効力感が高まり、さらなる改善へのモチベーションになります。例えば、四半期ごとに「私が受けたフィードバックのパターンは何か?」「どのような改善が見られたか?」「まだ取り組むべき課題は何か?」といった観点での自己評価を行うことで、自分の成長プロセスをメタ認知的に捉えることができます。

また、フィードバックの提供者に対して、取り入れた改善策とその結果を報告することも重要です。これにより、フィードバックが実際に活用されたことを示し、今後も率直なフィードバックを得やすい関係性を構築できます。

職場での実践プラン

学んだスキルを実際の職場で実践するためのステップは以下の通りです。理論から実践へと移行する際の具体的なアプローチを紹介します。

1. 小さな実験から始める

- 1つのミーティングでの新しい進行方法 – まずは範囲を限定して試してみましょう。例えば、いつものチームミーティングで「ラウンドロビン」(全員が順番に意見を述べる)の形式を取り入れたり、会議の最初に「今日はアイデア出しのフェーズなので、批判は控え、どんなアイデアも歓迎します」というようなルール設定をしたりするといった小さな変更から始めます。

- 特定のチームメンバーとの対話方法の変更 – 全員との関係を一度に変えようとするのではなく、まずは1〜2名のメンバーとのコミュニケーションスタイルを意識的に変えてみます。例えば、普段あまり発言しないメンバーとの1対1の時間を設けたり、普段指示的になりがちなメンバーとの会話では質問形式を増やしたりするなどの小さな変更を試みます。

- 新しいフィードバック手法の試行 – 次回のフィードバック機会で、SBIモデルを意識的に使ってみます。例えば、「今日のプレゼンテーションで(状況)、あなたが顧客の懸念に対して具体的なデータで回答していた点(行動)が、信頼関係の構築につながっていました(影響)」というように、より構造化されたフィードバックを実践します。

2. 習慣化のための仕組み作り

- カレンダーに「傾聴タイム」を設定 – 週に1〜2回、15〜30分の「傾聴専用時間」をカレンダーに設定します。この時間は部下や同僚が自由に相談や対話のために訪れることができる「オープンドア」の時間として確保します。会議や他のタスクと同様に、この時間を尊重し、他の予定で埋めないようにします。

- 対話の質をチェックするリマインダーの活用 – スマートフォンやパソコンにリマインダーを設定して、定期的に自分のコミュニケーションを振り返る習慣をつけます。例えば、1日の終わりに「今日、誰の意見をしっかり聴いたか?」「誰にポジティブなフィードバックを伝えたか?」といった質問に答える時間を設けます。

- 週次の自己振り返りの時間確保 – 毎週金曜日の終業時など、定期的に15〜30分の振り返り時間を確保します。「今週のコミュニケーションで上手くいったこと」「改善できること」「来週試したいアプローチ」などを記録します。これにより、継続的な改善サイクルが生まれます。

3. サポートネットワークの構築

- 同じ目標を持つ同僚との相互フィードバック – リーダーシップスキル向上に興味を持つ同僚と「アカウンタビリティパートナー」の関係を築きます。定期的に(例:月に1回)会って互いの進捗や課題を共有し、フィードバックし合う関係を構築します。第三者の視点からのフィードバックは、自己認識を深める貴重な機会となります。

- メンターやコーチの活用 – 可能であれば、組織内外でリーダーシップに優れた人物をメンターとして関係を築きます。定期的な対話を通じて、特定の課題や状況についてのアドバイスを求めたり、自分の成長プロセスについてのフィードバックを得たりします。

- 社内外のリーダーシップコミュニティへの参加 – リーダーシップやコミュニケーションをテーマとしたコミュニティや勉強会に参加し、継続的な学びと刺激を得る環境を作ります。オンラインフォーラム、業界団体、ワークショップなど、様々な形態があるため、自分のスタイルに合ったものを選びます。

これらの実践プランの中から、自分の状況や組織文化に適したものを選び、無理なく始められるものから取り組みましょう。一度にすべてを変えようとするのではなく、小さな成功体験を積み重ねることが、持続可能な変化への鍵となります。

私自身が教員からコーチへとキャリアを変えた際に最も役立ったのは、「傾聴日記」を付ける習慣でした。毎日の最後に「今日、誰の話を十分に聴いたか」「相手の言葉の背後にある感情や価値観を理解できたか」「聴く際にどんな障壁(先入観、急ぎ、解決策への焦りなど)があったか」を振り返りました。

最初は「本当に聴いた」と思える対話が週に1〜2回しかないことに衝撃を受けましたが、意識的に「質問→傾聴→確認」の流れを実践するうちに、徐々に「真の対話」の頻度が増えていきました。特に効果的だったのは、「今、あなたの話を聴くことに集中したいので、メモやスマートフォンは横に置きます」と明確に伝えることでした。この小さな宣言が、相手との対話の質を劇的に変えたのです。

また、月に1度、信頼できる同僚とランチを取りながら互いのコミュニケーションパターンについてフィードバックし合う習慣も大きな助けとなりました。外部からの視点を得ることで、自分では気づかない癖(例:質問の後ですぐに自分の意見を言ってしまう)に気づくことができました。

最後に、これまでの内容を総括し、明日から始められる具体的なアクションを提案します。

まとめ:明日から実践できるリーダーシップアクション

効果的なリーダーシップでコミュニケーション障壁を打破するための重要ポイントを振り返りましょう。

重要ポイントの総括

1. コミュニケーション障壁の認識

職場には様々な心理的、組織的、スタイル的な障壁が存在することを理解しました。心理的障壁(失敗への恐れ、拒絶への恐れ、不信感)は、表面では見えにくいものの、オープンなコミュニケーションの最大の障害となります。組織的障壁(縦割り構造、サイロ化、複雑な報告ライン)は、情報の流れを妨げ、組織全体の意思決定を遅らせます。また、コミュニケーションスタイルの不一致、権力格差、デジタルコミュニケーションの課題、多様性への理解不足、心理的安全性の欠如といった障壁も、チームのパフォーマンスと革新性に大きく影響します。

こうした障壁を「コミュニケーションの問題」として矮小化するのではなく、組織のパフォーマンスや従業員のウェルビーイングに直結する戦略的課題として捉えることが重要です。

2. 効果的なリーダーシップの本質

現代の効果的なリーダーシップは、指示・命令よりも支援・育成を重視します。従来型のトップダウンアプローチから、メンバーの成長と自律性を促進するアプローチへの転換が求められています。また、権威に依存するのではなく、信頼関係を基盤とした影響力を発揮することが重要です。

双方向のコミュニケーションを促進することで、チーム全体の知恵と創造力を引き出すことができます。同時に、一律の対応ではなく、メンバー一人ひとりの特性や状況に合わせた個別化されたアプローチが効果的です。短期的な成果だけでなく、長期的な成長と持続可能性を視野に入れたリーダーシップが、現代の複雑なビジネス環境では特に重要となります。

3. 7つの実践スキル

コミュニケーション障壁を打破するための具体的なスキルとして、以下の7つを詳しく見てきました。

共感的傾聴は、相手の言葉だけでなく、背後にある感情や価値観を理解する能動的なプロセスです。話を遮らず、アイコンタクトを保ち、相手の発言を促し、理解を確認し、感情にラベルを付けることで、真の理解と信頼関係が構築されます。

心理的安全性の確保は、メンバーが恐れなく自分の考えや懸念を表明できる環境を作ることです。リーダー自身が弱みや失敗を共有し、質問や意見に感謝の気持ちを表し、失敗を学びの機会と捉え、建設的なフィードバックを奨励することで、イノベーションと協働が促進されます。

フィードバックの技術では、SBIモデル(状況・行動・影響)を活用し、具体的な行動に焦点を当て、感謝と肯定的なフィードバックも行うことで、行動変容と関係強化を両立させることができます。

非言語コミュニケーションの活用は、メッセージの大部分を占める非言語要素(表情、声のトーン、姿勢など)を意識的に管理し、一貫性のあるメッセージを伝えることです。

多様性を尊重した対話では、異なる意見や背景を持つ人々の視点を積極的に求め、「正解」よりも「多様な見方」を重視することで、より創造的で包括的な解決策が生まれます。

デジタルコミュニケーションの最適化は、目的に合ったツールの選択、オンラインミーティングの効果的なファシリテーション、非同期コミュニケーションのルール明確化などを通じて、場所や時間の制約を超えた協働を可能にします。

対立解決のファシリテーションでは、対立を成長の機会として捉え、感情と問題を分離し、共通の目標を再確認しながら、Win-Winの解決策を模索する姿勢が重要です。

4. 発達特性の多様性への対応

職場における神経多様性(ニューロダイバーシティ)への理解と対応について学びました。ASD特性やADHD特性などは「欠陥」ではなく、それぞれ独自の強みと課題を持つ認知スタイルの多様性として捉えることが重要です。

各メンバーの強みに合わせた役割設定、多様な作業スタイルの許容、相互理解の促進などを通じて、多様な特性を持つメンバーが活躍できるチーム作りが可能になります。また、コミュニケーションスタイルの調整(明確で具体的な指示、視覚的サポート、情報の区切り方など)や、環境調整、タスク管理サポート、コミュニケーション支援などの合理的配慮により、チーム全体のパフォーマンスと満足度が向上します。

5. 継続的な成長の姿勢

リーダーシップスキルの向上には、継続的な自己認識と実践が不可欠です。自己診断(リーダーシップスタイル診断、360度フィードバック、コミュニケーション・パターン分析)を通じて自分の強みと課題を理解し、具体的なトレーニング(傾聴力、フィードバックスキル、非言語コミュニケーション、心理的安全性の構築)を積み重ねることで、着実な成長が可能です。

フィードバックを積極的に求め、建設的に受け止め、記録・振り返りを行う習慣が、継続的な改善の基盤となります。また、小さな実験から始め、習慣化のための仕組みを作り、サポートネットワークを構築することで、学んだスキルを実際の職場で実践・定着させることができます。

明日から始められる3つのアクション

明日から始める3つのアクション

「質問の日」を設定する

- 1日、指示を出す前に必ず質問を1つするよう意識します。これにより、一方的な指示からコーチング的な対話へとスタイルを少しずつシフトできます。

- 効果的な質問の例:「あなたならどうすると思う?」「他にどんな方法が考えられる?」「このアプローチの最大の課題は何だと思う?」などです。

- 実践のコツ:スマートフォンのリマインダーや付箋など、目に見える場所に「今日は質問の日」と記して、意識付けをしましょう。また、一日の終わりに「今日どんな質問をしたか、どんな反応があったか」を簡単に記録すると効果的です。

- 効果:メンバーの主体性と創造性を引き出す第一歩になります。質問を通じて、メンバーは「答えを持っている」ことに気づき、自信と当事者意識が高まります。また、リーダー自身も新たな視点や解決策に触れる機会が増えます。

「感謝のフィードバック」を実践する

- 毎日最低1人に、具体的な行動に対する感謝を伝えます。単なる「ありがとう」ではなく、具体的な行動とその影響に触れることがポイントです。

- SBIフレームワークを活用します:「今朝のミーティングで(状況)、クライアントの質問に対して詳細なデータを準備してくれていた(行動)おかげで、プレゼンテーションに説得力が増し、好印象を与えることができました(影響)。ありがとう。」

- 実践のコツ:日記やノートに「今日誰に感謝を伝えたか」を記録する習慣をつけると継続しやすくなります。また、チーム内で「感謝の輪」を作り、互いに感謝を表現する文化を育むことも効果的です。

- 効果:ポジティブなコミュニケーション循環を生み出します。具体的な感謝のフィードバックを受けることで、メンバーは自分の貢献が認識・評価されていると感じ、モチベーションと自己効力感が高まります。また、組織全体に「良いことを見つける」文化が広がり、心理的安全性の基盤となります。

「15分1on1」を始める

- チームメンバー一人ひとりと15分間の1対1ミーティングを定期的に設定します。頻度は週1回か隔週で始め、徐々に調整していきます。

- 業務報告ではなく、課題や成長に関する対話に焦点を当てます。「最近どんなことに取り組んでいる?」「今、最も大変に感じていることは?」「どんなサポートがあるとより良い仕事ができる?」といった開かれた質問を中心に対話を進めます。

- 実践のコツ:カレンダーに固定の時間を設定し、「神聖な時間」として他の予定で上書きしない姿勢を示します。また、メンバーがリラックスして話せるよう、デスクを離れたカフェなどの中立的な場所や、短い散歩をしながら行うなど、環境を工夫するのも効果的です。

- 効果:信頼関係の構築と潜在的な問題の早期発見につながります。定期的な1on1は、日常業務の中では表面化しにくい懸念や機会を発見する貴重な場となります。また、メンバー一人ひとりが「話を聴いてもらえている」と実感することで、チーム全体の心理的安全性と帰属意識が高まります。

継続的なスキル向上のためのあれこれ紹介

リーダーシップとコミュニケーションスキルを継続的に向上させるためのリソースをいくつか紹介します。これらは自己学習やチーム全体の能力開発に役立ちます。

1. 書籍

– 『心理的安全性のつくりかた』

心理的安全性の概念を提唱した研究者による実践的ガイドです。チームの心理的安全性を高め、イノベーションを促進するための具体的なアプローチが詳しく解説されています。

– 『コーチング・バイブル』

質問力と傾聴力を高め、メンバーの潜在能力を引き出すコーチング技術の基礎から応用までが網羅された定番書です。特に「効果的な質問のフレームワーク」は明日からすぐに活用できます。

2. オンラインコース

– Coursera: Leading People and Teams

ミシガン大学の教授陣による実践的なリーダーシップコースです。モチベーション、影響力、チームダイナミクスなどのトピックが含まれ、実務に直結する内容となっています。

– LinkedIn Learning: コミュニケーションスキル基礎

短時間で効率的に学べる動画講座が多数あり、特に「効果的なフィードバック」「困難な会話の進め方」などのトピックが充実しています。

3. コミュニティとイベント

– 日本リーダーシップ開発協会のセミナーやワークショップ

実践的なリーダーシップ開発に特化したプログラムを提供しています。特に、他業種のリーダーとの交流を通じた視野の拡大が魅力です。

リーダーシップの旅に終わりはありません。大切なのは、コミュニケーション障壁に気づき、それを打破するための意識的な努力を続けることです。そして、その過程で自分自身も成長し続けることです。

職場のコミュニケーション改善は、単に「風通しを良くする」ことではなく、組織の成果とメンバーの幸福度を高める戦略的な取り組みです。あなたのリーダーシップが、より良いコミュニケーションを通じて、チームに変革をもたらすことを願っています。

この記事は『まなびかたlab』が提供する教育・学習コンテンツの一部です。リーダーシップやコミュニケーションに関する更なる情報や、お子さんの学習能力を伸ばすヒントについては、当サイトの他の記事もぜひご覧ください。

– 子どもの自己肯定感を高める親の関わり方

– 発達障害の子どもの才能を伸ばす学習サポート法

– 学びの意欲を引き出す質問力の高め方

– 効果的なリーダーシップでコミュニケーション障壁を打破する方法 | 職場の人間関係を変える7つの実践スキル